春日大社

春日山原始林を背景に奈良公園内にある神社です。世界遺産「古都奈良の文化財」であり、 奈良時代に平城京の守護と国民の繁栄を祈願する為に創建され藤原氏の氏神を祀ります。全国に約1000社ある春日神社の総本社であり、主祭神:武甕槌命が白鹿に乗ってきたとされることから、鹿を神使としています。

御朱印はこちら↓↓

春日大社の歴史

1300年前、平城遷都された頃、国の繁栄と国民の幸せを願い、鹿島神宮から武甕槌命(タケミカヅチノミコト)を神山御蓋山山頂浮雲峰にお迎えしました。その後768年11月9日、称徳天皇の勅命により左大臣藤原永手によって、中腹となる今の地に壮麗な社殿を造営して香取神宮から経津主命、更に枚岡神社から天児屋根命・比売神の夫婦神をお招きし、四柱を祀った事が始まりです。

御祭神

御祭神である武甕槌命・経津主命は、日本の国を平和裡に治められた功績ある神様です。また天児屋根命様は神事と政治を守り導かれる神様として、比売神様は天照大御神様だとも天児屋根命様の妃神とも伝えられています。平和と愛の尊い神様であり、それぞれの霊験を仰ぎ御加護を頂いてまいりました。

特に武甕槌命は雷神、かつ剣の神とされ、都を治める為に絶対的な力のある神が必要であると考えられ招かれたとも言われています。

摂社・末社

春日大社には61社の摂末社があるとされ、そのほとんどが、境内にありますが、一部采女神社、南市恵毘須神社など「ならまち」周辺にも鎮座しています。春日大社では若宮社を中心とした15社をめぐる「若宮15社巡り」と水谷社を中心とした9社をめぐる「開運招福水谷九社めぐり」巡礼が大変人気です。時間に余裕があればぜひオススメします。

若宮15社巡りについてはこちら↓↓

開運招福水谷九社めぐりについてはこちら↓↓

境内の見どころ

【中門・御廊】

春日大社を代表する建物で重要文化財に指定されています。中門は御本殿の直前にある楼門で約10mの高さがあります。 中門正面の唐破風(からはふう)は明治時代に取り付けられました。

現在御本殿の祭典では、神職の座る場所ですが、昔は興福寺の僧侶が御経をあげる場所でした。

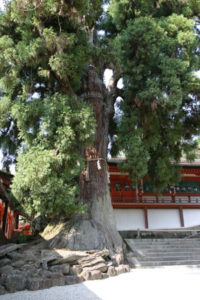

【社頭の大杉】

中門・御廊のすぐ前にある大木で、周囲8.7m、高さ25m、樹齢約800年~1000年。700年昔の『春日権現験記』には幼木の姿で描かれています。根元から斜めに延びており、直会殿の屋根に穴をあけて杉が通るようになっています。

【一之鳥居】

平安後期に創建されたといわれ、現在のものは、寛永11年(1638年)に再建されたものです。今では市街地のメインストリートの三条通との境界に当たりますが、 古くは春日大社と興福寺旧境内との境に立つ高さ6.75mの大鳥居です。

【南門】

重要文化財に指定されている春日大社正面の楼門です。表参道を歩いて回廊内に入る時に潜る門で、 高さは12mあり春日大社最大の門です。

春日祭の折に、勅使が 藤原氏以外であれば、この門より入ってお祭りを奉仕します。

【燈籠】

石燈籠や釣り燈籠など春日大社の境内約3000基にも及ぶ燈籠はとても有名です。燈籠の中には、5代将軍徳川綱吉、宇喜多秀家、大久保長安、直江兼続が奉納した物もあり、ファンには必見です。また石燈籠の中には「春日大明神」と書かれた燈籠が15基ほど存在し、そのうち5つを発見できればお金持ちになるという伝説もあります。

【砂ずりの藤】

棚造りの藤で、5月初旬頃に花房が1m以上にも延び、砂にすれるということから「砂ずりの藤」と呼ばれます。

摂関近衛家からの献木と伝えられ、『春日権現験記』にも書かれている古い藤であり、 樹齢700年以上といわれます。

式年造替

春日大社HPより引用

春日大社HPより引用

式年造替(しきねんぞうたい)とは神々がお鎮まりになる神殿や、神々の御料で御殿の中にお納めをする御神宝などを造り替え、修繕を行うことによって、神威のさらに若々しく力強いご発揚を願う、日本人固有の信仰に基づいて行われるものであり、創建以来ほぼ20年毎ご奉仕されてきました。奈良県以外では伊勢神宮でも「式年遷宮」が20年周期で行われています。

最近では第60回式年造替が平成27年〜28年に行なわれました。

※直会殿檜皮葺き替え風景

興福寺との関係

興福寺と春日大社は共に藤原氏が創建しました。藤原氏の氏神である「天児屋根命」を本殿の御祭神としてお祀りしていることから春日大社は藤原氏の氏神とされ、藤原氏の氏寺である興福寺との関係が深くなり、神仏習合が進むにつれ、春日大社と興福寺は一体のものとなっていきました。

813年(弘仁4年)藤原冬嗣が興福寺南円堂を建立した際、その本尊の不空羂索観音が、春日大社の祭神・武甕槌命の本地仏とされています。

詳しくはこちら↓↓

国宝殿

春日大社が所有する国宝352点、重要文化財971点をはじめ多くの文化財を所蔵し展示する宝物館です。春日大社は、所蔵文化財の多くが平安時代製作の宝物であり、当社にしか残っていないものがたくさんあることから「平安の正倉院」とも称されています。

詳しくはこちら↓↓

萬葉植物園

約300種の萬葉植物を植栽する、 日本最古の萬葉植物園として春日大社参道にあります。

特に春日大社を代表する「藤」は20品種・ 約200本もの藤の木が植栽され、見ごろの季節には多くの人が訪れます。

詳しくはこちら↓↓

春日荷茶屋

春日大社の参道に美しいお庭を眺めながら季節の万葉粥が食べられるお店があります。万葉粥は昆布だしの白味噌仕立てでとても美味しく多くの人が訪れます。

詳しくはこちら↓↓

若宮おん祭

国の重要無形民俗文化財に指定されている春日大社の摂社若宮神社の例祭です。平安末期に始めて以来、一度として途切れることなく、続く伝統行事です。12月17日は午前零時より若宮様が参道脇の御旅所にお遷りになる「遷幸の儀」から始まります。正午からは平安から江戸時代に至る古式ゆかしい時代行列である「御渡り式」が奈良市街を練り進み、午後2時半からは御旅所で国の平安を祈念する祭典が厳粛に行われ、続いて夜遅くまで数多くの神事芸能が奉納されます。

詳しくはこちら↓↓

万燈籠

春日大社の境内約3000基にも及ぶ燈籠は、800年前の昔から今に至るまで、貴族や武士をはじめ庶民から奉納されたもので、1年間で3日間の夜にこれら全てに火が入れられます。

※参拝当日に献灯することもできます(奉納3,000円)

詳しくはこちら↓↓

年中行事

| 1月1日 | 元旦初詣・歳旦祭 |

| 1月2日 | 日供始式並び興福寺貫首社参式 |

| 1月3日 | 神楽始式 |

| 1月5日 | 末社南市恵毘須神社例祭 |

| 1月7日 | 御祈祷始式 |

| 1月10日 | 十日えびす |

| 成人の日 | 舞楽始式 |

| 1月中旬〜下旬 | 大とんど |

| 節分の日 | 節分万燈籠 |

| 2月11日 | 紀元祭 |

| 2月17日 | 祈年祭 |

| 3月10日 | 辰の立榊式 |

| 3月11日 | 巳の祓式・午の御酒式 |

| 3月12日 | 未の砂置式 ※拝観不可 |

| 3月13日 | 春日祭 ※拝観不可 |

| 3月14日 | 戌の小祭 |

| 3月15日 | 御田植祭・御田植神事 |

| 4月3日 | 上巳節供祭 |

| 4月5日 | 水谷神社鎮花祭 |

| 4月下旬 | 小笠原流古式弓術奉納 |

| 5月5日 | 菖蒲祭 |

| 5月10日 | 献茶祭 |

| 5月第3金曜日 | 薪御能・呪師走りの儀 |

| 5月第3土曜日 | 薪御能・御社上りの儀 |

| 6月30日 | 夏越大祓式 |

| 8月7日 | 七夕節供祭 |

| 8月14日〜15日 | 中元万燈籠 |

| 中秋の名月 | 采女祭 |

| 敬老の日 | 長寿祭 |

| 10月9日 | 重陽の節句・献香の儀 |

| 11月3日 | 明治祭 |

| 11月23日 | 新嘗祭 |

| 12月15日〜18日 | 若宮おん祭 |

| 12月28日 | 御煤払式 |

| 12月31日 | 年越大祓式 |

アクセス

<住所> 奈良県奈良市春日野160

<電話> 0742-22-7788

<入山時間>

夏期(4月~9月)6:00~18:00

冬期(10月~3月)6:30~17:00

本殿前特別参拝は、9:00~16:00

夫婦大国社 9:00~16:30

<HP> https://www.kasugataisha.or.jp/

<駐車場> 有料駐車場あり 1000円

電車とバスをご利用の場合

JR大和路線・近鉄奈良線「奈良駅」から奈良交通バス(春日大社本殿行)約11~15分、

「春日大社本殿」下車すぐ または

奈良交通バス(市内循環外回り)約9~13分「春日大社表参道」下車、徒歩約10分