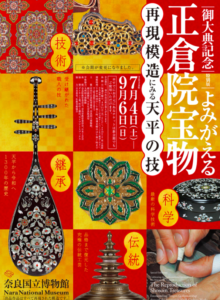

御大典記念 特別展 よみがえる正倉院宝物 −再現模造による天平の技−

[/wc_row]

よみがえる正倉院宝物 −再現模造による天平の技−

奈良国立博物館と言えば毎年秋の「正倉院展」で知られます。正倉院とは東大寺の倉であった正倉院正倉に伝えられた約9000件におよぶ宝物です。

本展覧会ではこれまでに製作された数百点におよぶ正倉院宝物の再現模造作品の中から、選りすぐりの逸品を一堂に公開するものです。

その美しさ、天平時代の技術に驚かされること間違いなしです。

※新型コロナウイルスの影響で会期が変更されました。

会期・会場

【会期】令和2年7月4日(土)〜令和2年9月6日(日)

【会場】奈良国立博物館

【開館時間】午前9時30分~午後5時 ※毎週金曜日は午後7時まで

【休館日】毎週月曜日 ※ただし、8月10日(月・祝)は開館、翌11日(火)は休館

【拝観料】大人1500円、高・大学生1000円、小・中学生500円

奈良国立博物館についてはこちら↓↓

主な出陳品

今展覧会の主な出陳品です。どれも正倉院展で大人気の品々ばかりなので、ある種「正倉院展のオールスター」ともいえる展示内容となっています。※一部文言は公式サイト引用

【螺鈿紫檀五弦琵琶】

正倉院宝物を代表するのがこの「螺鈿紫檀五弦琵琶」でしょう。原宝物は、螺鈿や伏彩色を施した玳瑁で全面を埋め尽くすように飾った豪華な琵琶です。

模造品の製作には、実際に演奏が可能な楽器として再現することを重視し、8年がかりで完成しました。

直近では昨年の東京国立博物館で、奈良では第62回正倉院展で公開されました。

【螺鈿箱】

金平脱、伏彩色を施した水晶の嵌装によって、唐花や飛雲などの文様をあらわした華やかな箱です。原宝物は「 紺玉帯 」をおさめていた「 螺鈿箱 」で、宝物中でも希少な漆地螺鈿のひとつです。嚫の表裂である色鮮やかな花卉文暈繝錦は、経錦という古い技法で織られています。

昨年の第71回正倉院展にも出陳されたので記憶にある方も多いかもしれません。

【黄銅合子】

仏前で香を焚くための香合の模造です。蓋のつまみ部分が美しい五重相輪の塔形に造られています。模造の製作を通じて、塔には50枚以上の座金が用いられていることや、塔の各層に暈繝彩色やガラス玉の装飾が施されていることが確認されました。模造では原宝物ではほとんど失われている装飾を再現しています。

直近では昨年の東京国立博物館、奈良では第58回正倉院展で本物が公開されました。

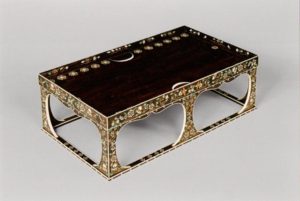

【木画紫檀双六局】

国家珍宝帳記載の献納宝物。木画の技法で装飾した双六盤です。紫檀貼りの天板には縁がつき、全体を床脚で支えています。双六は早く日本にも伝わり、古代には禁止令も出されるほど流行しました。

直近では第64回正倉院展で本物が公開されました。

本物の正倉院展へ

美しい天平技術を再現した本展ですが、やはり次に見たいのは本物の正倉院展でしょう。

毎年秋に2週間ほど公開される奈良博で最も人気の展覧会です。ここで見た模造品の本物が観れるかもしれないので比較して見るのも楽しいと思います。

過去の正倉院展はこちら↓↓

2019年

2018年

近くのおすすめスポット

【氷室神社】

国立博物館の向かい側に鎮座しています。氷の神社として知られる氷室神社は昨今、奈良県のかき氷ブームの火付け役となっており、かき氷の聖地のように思われる方もいるそうです。最大の行事は5月1日に行われる「献氷祭」です。

詳しくはこちら↓↓

【東大寺】

世界遺産として登録されている華厳宗総本山の東大寺です。盧舎那仏(大仏)を本尊とし、大仏を安置する金堂(大仏殿)は世界最大級の木造建築物として有名です。時を同じくして7月4日より7年ぶりに千手堂が公開されています。

詳しくはこちら↓↓

【春日大社】

春日山原始林を背景に奈良公園内にある神社です。世界遺産「古都奈良の文化財」であり、 奈良時代に平城京の守護と国民の繁栄を祈願する為に創建され藤原氏の氏神を祀ります。全国に約1000社ある春日神社の総本社です。

詳しくはこちら↓↓

アクセス

<住所> 奈良県奈良市登大路町50番地

<電話> 050-5542-8600

<入館時間> 9:30~17:00 ※毎週金曜日は19:00まで

<駐車場> 周辺に民間の駐車場あり

自動車をご利用の場合

名古屋方面から 西名阪自動車道・天理I.C.から国道169号線を北へ約15分。

大阪方面から 第二阪奈道路・宝来I.C.から国道369号線を東へ県庁を越えて約1分。 西名阪自動車道・天理I.C.から国道169号線を北へ約15分。

京都方面から 京奈和自動車道・木津I.C.から国道24号線を南へ、国道369号線を東へ約1分。

電車をご利用の場合

近鉄奈良駅下車 登大路を東へ徒歩約15分 JR奈良駅または近鉄奈良駅から市内循環バス外回り「氷室神社・国立博物館」バス停下車すぐ